「DG FinTech Shift」をグループ戦略に掲げ、決済システムのサービス提供を行う株式会社DGフィナンシャルテクノロジー様。デジタルガレージ(DG)グループの一員として、フィンテックやキャッシュレスの波に乗り、革新的な決済サービスを提供しています。

今回Praztoは、DGフィナンシャルテクノロジー(DGFT)様のSalesforce導入支援を行いました。どのような課題を抱えていてPraztoにご依頼いただいたのか。また、今後Salesforceで目指すことは何か。お話を伺いました。

株式会社DGフィナンシャルテクノロジー 執行役員 営業本部 本部長

大手カード会社で加盟店営業を18年、PSP、QR決済会社で営業責任者を10年経験し、2023年4月よりDGFTにて現職。

強い営業組織作りを目指し組織改革を推進中。

株式会社DGフィナンシャルテクノロジー 営業本部 営業企画部 部長

大学卒業後、声優を志すもプロダクションのジュニア所属に残れず断念、その後、不動産仲介営業、新規事業企画を経て営業企画職に従事。

2023年11月より現職、営業本部における営業生産性向上を目的に、仕組み構築、企画推進を進める。

株式会社Prazto 代表取締役

早稲田大学卒業後、SIerでエンジニアとしてキャリアをスタート。その後、外資系マーケティング会社、Salesforceゴールドパートナー企業と、3社での経験を通じて一貫してエンジニアリング技術を磨き、多くの顧客の課題解決に従事。2019年、Salesforceを中心とした導入支援・開発事業を行う株式会社Praztoを創業。2022年にSalesforceパートナーのルーキー企業として最優秀賞「Emerging Partner of the Year – Consulting –」を受賞し、創業4年で年商3.7億円にまで事業を成長させる。2025年、顧客への付加価値をさらに高めるため、データ連携サービス「Passwork」の事業を開始。「Technology and Design are True」というビジョンのもと、最適なシステムを提供するプロフェッショナルチームを統率している。

株式会社Prazto Senior Consultant

新卒で薬局向けクラウドサービスのセミナー企画、登壇、広告プロデュースなど、BtoBマーケティング職として、販売促進業務に従事。さらに、社内のSalesforce、MAツールの管理者も兼任。 2023年1月、Salesforceの知識と幅広い業務経験を活かしたいと思い、Praztoに入社。数多くのPJにPMとして担当して成功させ、お客様から高い評価をもらう。MAツールの知見や、CRM AnalyticsとTableauの複数のBIツールも習熟するなどプレイヤーとしても高い能力を保持している。

グループ戦略「DG FinTech Shift」を掲げ、決済システムで事業を展開

芳賀:御社は、幅広い業界の事業者に対して、オンライン決済サービス、送金サービスを始めとした決済関連サービスを提供されている会社の一つです。今回あらためて、事業内容をご紹介いただけますか?

野極:当社は主に決済システムを提供している会社で、業界用語ではPSP(ペイメントサービスプロバイダー)と呼ばれる業種です。もともとはベリトランスという会社から始まり、主にECサイトやオンライン取引の決済サービスを小売店やサービス店に提供してきました。

現在はDGグループ(デジタルガレージグループ)の傘下となり、DGフィナンシャルテクノロジーとして変わらずサービスを提供しています。

グループ全体では、デジタルガレージが決済以外のマーケティングや投資分野で事業を行っていましたが、そこに決済セグメントが加わったことにより、決済とデータを活用した事業の融合が進むフェーズに約2年前から入っています。フィンテックやキャッシュレスの波という時代背景の中、私たちは『DG FinTech Shift』というグループ戦略を掲げ推進しています。

数万社の取引先を持ち、小売業からサービス業まで幅広い業種に決済サービスを提供しているDGフィナンシャルテクノロジー様。オンライン・オフライン問わず多様な決済手段をサポートし、フィンテック時代の最前線で事業を展開しています。

営業情報の体系化と顧客データの一元管理を目指し、Salesforceを導入

高澤:では、Salesforce導入前の課題も教えてください。

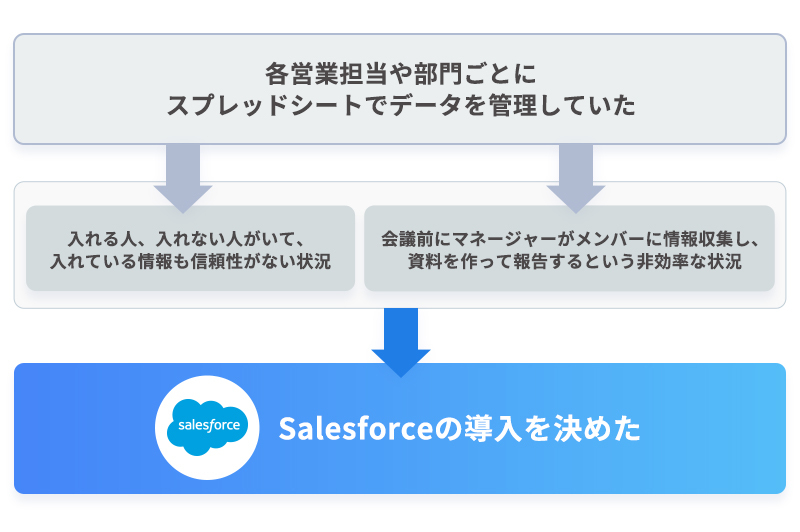

野極:顧客データ管理そのものは、VENUSという社内システムで管理を行っていましたが、課題だったのは「営業活動におけるプロセス」の部分でした。たとえば、営業活動における交渉履歴、提案内容、顧客接点、施策の進捗管理といった、受注に至るまでの営業プロセスを体系的に管理できる仕組みがなく、受注までのプロセスがブラックボックス化していました。

高田:導入前は各営業担当や部門ごとにスプレッドシートでデータを管理していたため、情報の信頼性や一貫性がなく、データの正確性も個人任せの状態でした。

入れる人、入れない人がいて、入れている情報も全く信頼性がない状況でした。正確な情報ではなかったり、アップデートも個人差があり、情報として全然使えないものだったんです。そのため、会議前にマネージャーがメンバーに情報収集し、資料を作って報告するという非効率な状況が続いていました。

野極:この時代にこんな方法で管理しているなんて、と自分たちでも反省していました。事業としては最先端の決済代行をやっているのにも関わらず、です。

そこで今後の事業拡大を見据え、営業プロセスの見える化と資産化を進める必要があると考え、2024年5月からsalesforceの導入に踏み切りました。

Salesforce導入による効果と今後の展望

高澤:Salesforce導入から約1年が経過しましたが、ビジネスやデータ管理はどのように変化されましたか?

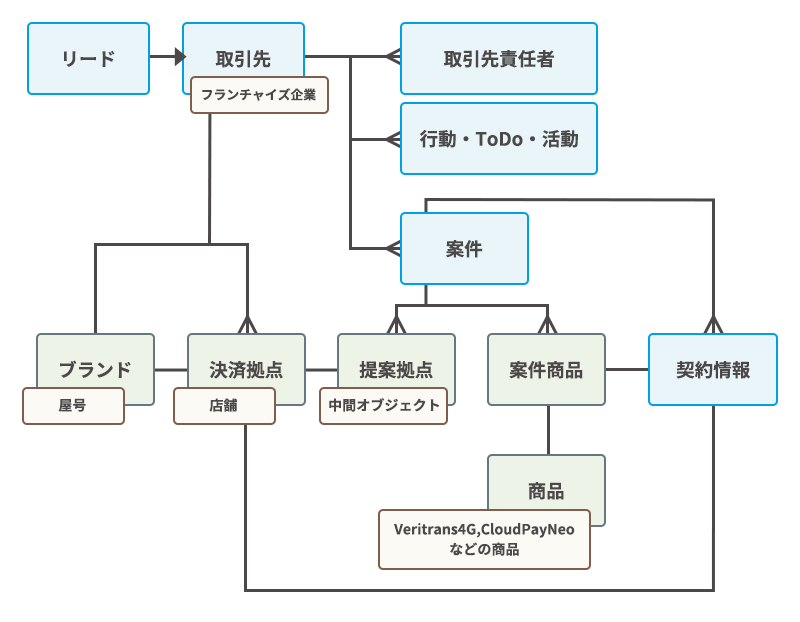

野極:営業活動のツール管理が実現し、営業活動の可視化が大きく進展しています。営業活動の履歴や案件の進捗管理、そして一部の見積承認までSalesforce上で対応できるようになったことで、従来と比べて業務の効率化が大きく進展しました。

特に、PSP(ペイメントサービスプロバイダー)のビジネスモデルに合わせ、数万社に及ぶ取引先情報を体系的に管理できるデータモデルをカスタマイズ構築したことで、営業資産の整備が着実に進んでいます。

フォーキャスト管理やCRMアナリティクスの活用については、これから本格的な構築フェーズに入る段階です。

今後は、どの案件が受注見込みなのか、売上がどのように積み上がっていくのかを可視化できる体制を整え、当社の基幹サービスである「Veritrans4G」の営業戦略やデータ活用をさらに強化します。さらに、既存顧客のチャネル分析や決済方法の傾向把握にも活用していく予定です。これにより、市場動向の変化をリアルタイムで捉え、新たな営業機会の創出につなげていきたいと考えています。

決済業界の動向変化が激しい中、データに基づいた戦略立案の重要性はますます高まっており、Salesforceを活用した分析基盤の構築は当社の競争力強化に大きく寄与してくものと思いますが、まだ私の感覚としては完成形に対しては30から40パーセントくらいしか組みあがっていないと感じていますので、まだまだこれからいろいろ組み立てるところがあると考えています。

Praztoとの協業で効果的なシステム構築を実現

芳賀:弊社の支援について、ご感想をお聞かせいただけますでしょうか?

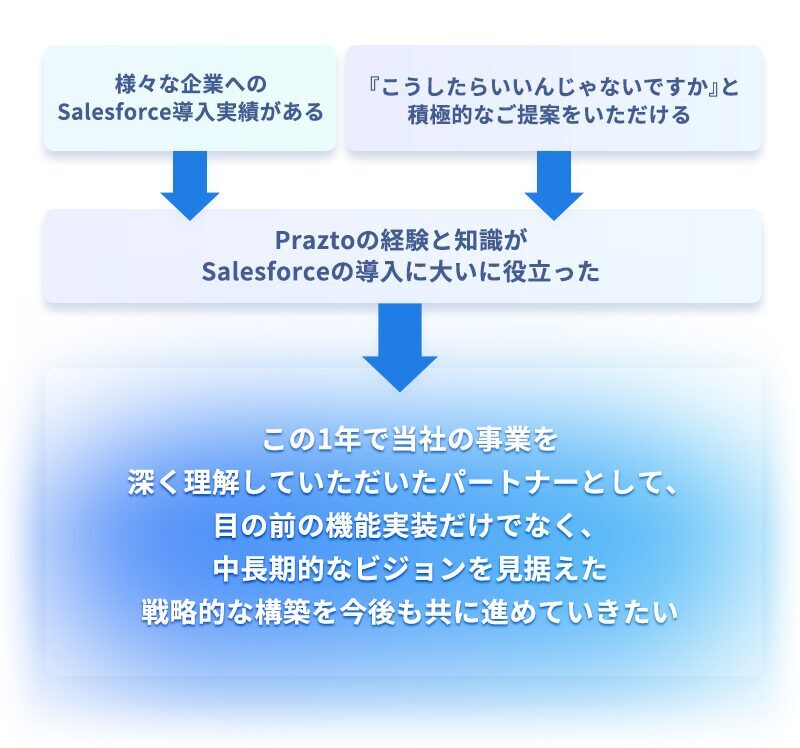

野極:御社は多くの企業をご支援されてきたご経験があり、我々の実現したいことをリクエストに対しても、過去のご経験や機能的な知見を踏まえ、「こう進めてはいかがですか」というご提案をいただけます。そのため、「この部分は運用に委ねてよいのだな」と判断できる場面も多く、必要な対応をひとつひとつ着実に進めてくることができました。高澤さんを中心として具体的な対応のところでは、うちのメンバーも含めて大分お世話になっていて、非常にありがたいと思います。

Salesforceは高度なカスタマイズ性を持つ一方で、パッケージ製品という性質上、UI要素や項目配置など、すべてのユーザーニーズに完全対応することは難しい面もあります。重要なのは、カスタマイズできる部分と標準機能として受け入れるべき部分を見極め、最適なバランスで使いやすいシステムを構築することでした。その判断において、御社の豊富な経験と専門知識が非常に大きな支えとなりました。

事業を深く理解するパートナーとしての期待

芳賀:今後、弊社に期待することはどんなことでしょうか?

野極:高澤さんは当社の事業を大分ご理解されてきていると思うんです。そういった中で、うちのメンバーが実現したいことをインプットされていると思うので、その辺をどう、Salesforce製品の中で実現できるように働きかけてくれるかというところですね。

システムが使いやすくなるとやはりさらにSalesforce社の持っている機能をもっと使おうという感じになっていくので、いろんなSalesforceの中でも付加サービスや支援サービスがある中で、選択していきます。

当社が求めるのは、Salesforce社の代理店的な立場ではなく、事業を深く理解したうえでの適切な提案です。我々の事業をよく知ってくれていて、Salesforceのプロフェッショナルである上で、他のサービスも知っているような存在だと、一番頼れる気がします。

野極:さらに、目の前の機能実装だけでなく、中長期的なビジョンも見据えた提案も期待しています。

場当たり的な対応になってしまう場面もある一方、事業全体をご理解いただくと、将来的に「あるべき姿」から逆算して構築することが可能になります。システム開発では、目の前の機能をいくらでもいじることはできますが、中長期的なビジョンと照らし合わせながら「あるべき姿」を見据えて提案をいただけると非常にありがたいです。

単なる機能開発ではなく、当社が目指す事業の方向性をご理解いただいた上で、「この実現のためにはこういう手段がある」「そのためにこの機能を導入しよう」といった形で、組み立てていただけると、より本質的な価値を共に創っていけると考えています。