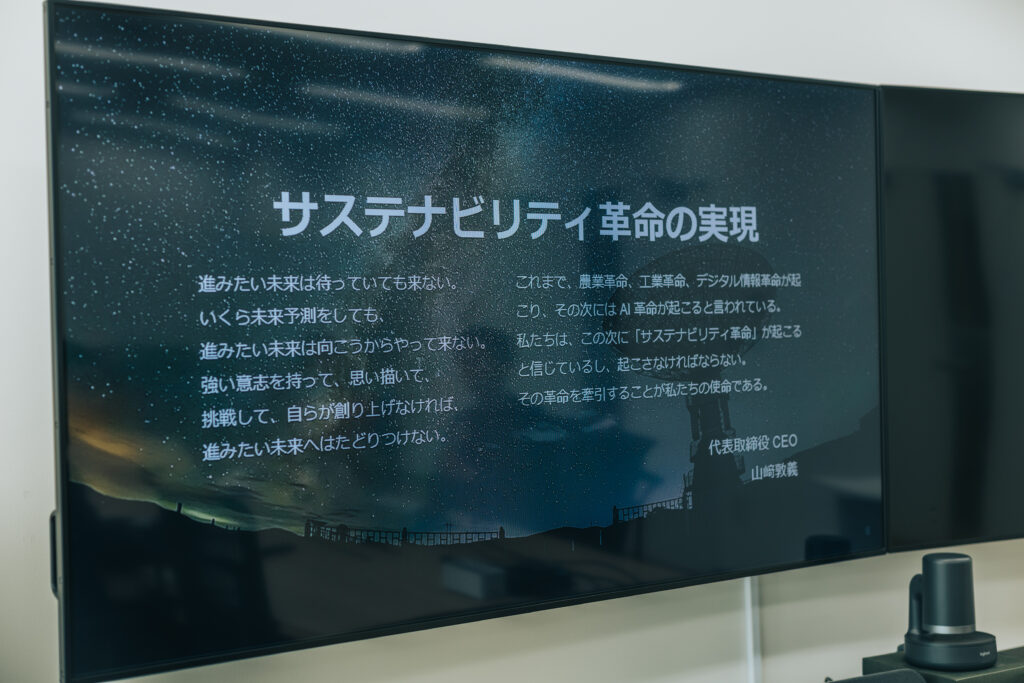

サステナビリティを経営の根幹に据えた事業を展開するスタートアップの株式会社TBM様。プラスチックや紙の代替素材LIMEX(ライメックス)などの環境配慮型素材と、資源循環事業サービスを提供し、「サステナビリティ革命」の実現を目指す注目企業です。

今回Praztoは、TBM様のSalesforceとCRM Analyticsの導入支援を行いました。どのような課題を抱えていてPraztoにご依頼いただいたのか。また、今後Salesforceで目指すことは。社内でDX推進を担当されている情報システムチームマネージャーの梁田将史様と、マーケティングチームの神山なつみ様に伺いました。

株式会社TBM コーポレート部 情報システムチーム マネージャー DX推進委員会 委員長

2022年にTBM入社。社内DX推進を担当し、サステナビリティ革命を目指す挑戦をデジタルソリューションの領域から支える。2023年より顧客関連データの一元的な管理・営業活動の型化に向けSansanとSalesforceを中心とした業務基盤の構築プロジェクトを推進。2024年に製造〜販売に至るまでのDXを全体最適で主導・DX人材育成のため、部門横断の委員会を立ち上げ。

株式会社TBMコミュニケーション本部 広報・マーケティング部 マーケティングチーム エキスパート・DX推進委員会

2021年にTBM入社後、新規事業のECサイト立ち上げに携わり、2022年からは環境配慮型素材「LIMEX」の拡販のためセールスマーケティングの役割を担う。Salesforce・Account Engagement導入・運用を進め、データをマーケティングに活かしながら、DX推進委員会としても活動を行う。

株式会社Prazto CEO

早稲田大学卒業後、SIerでエンジニアとしてキャリアをスタート。その後、外資系マーケティング会社、Salesforceゴールドパートナー企業と、3社での経験を通じて一貫してエンジニアリング技術を磨き、多くの顧客の課題解決に従事。2019年、Salesforceを中心とした導入支援・開発事業を行う株式会社Praztoを創業。2022年にSalesforceパートナーのルーキー企業として最優秀賞「Emerging Partner of the Year – Consulting –」を受賞し、創業4年で年商3.7億円にまで事業を成長させる。「Technology and Design are True」というビジョンのもと、最適なシステムを提供するプロフェッショナルチームを統率している。

株式会社Prazto Senior Consultant

新卒で薬局向けクラウドサービスのセミナー企画、登壇、広告プロデュースなど、BtoBマーケティング職として、販売促進業務に従事。さらに、社内のSalesforce、MAツールの管理者も兼任。 2023年1月、Salesforceの知識と幅広い業務経験を活かしたいと思い、Praztoに入社。数多くのPJにPMとして担当して成功させ、お客様から高い評価をもらう。MAツールの知見や、CRM AnalyticsとTableauの複数のBIツールも習熟するなどプレイヤーとしても高い能力を保持している。

システム担当者のミッションは「サステナビリティ革命」を起こすためのAI革命

芳賀:御社はビジネスとサステナビリティの両立を実現されている、日本で最も注目されているベンチャー企業の一つです。今回あらためて、事業内容をご紹介いただけますか?

神山:ありがとうございます。弊社は2011年8月に設立したスタートアップ企業です。

事業内容は大きく二つ。「新素材事業」と「資源循環事業」を主軸としております。

前者では主に、プラスチックや紙の代替として炭酸カルシウム(石灰石、CO2由来)を主原料とした新素材「LIMEX(ライメックス)」を製造・販売しています。プラスチックの代替としてLIMEXを使用することで、CO2を含む温室効果ガスの削減に貢献し、紙の代替としては水をほぼ使用せずに生産が可能です。

後者の「資源循環事業」では、事業所から排出される廃プラスチックなどの再生可能な資源を有価で買い取り、それを必要としている業者とマッチングさせ、販売するサービスを行っています。2022年には、回収した使用済みのLIMEXと廃プラスチックを自動選別・再生する、リサイクルプラント「横須賀サーキュラー工場」を竣工しました。

現在の従業員は300人強ですが、すでに特許を250件以上取得しています。国内外拠点も10拠点以上あります。2021年には宮城県多賀城市に東北LIMEX工場を竣工し、LIMEXの量産体制を進めています。

高澤:LIMEXを使用した名刺をいただきましたが、耐水性が高く、水をはじくと聞いて驚きました。環境に配慮されただけでなく高性能でもある素材。広く使用されているのにも納得です。

神山:ありがたいことにLIMEXは多くの企業でご採用いただいています。お渡ししたLIMEXを使用した名刺は最初に販売を開始したLIMEX製品でした。現在は名刺などの印刷物に加え、袋、食品容器、日用品など、LIMEXを使用した製品の用途もどんどん増えています。

梁田:弊社はこのように新素材の開発・製造・販売や、資源循環サービスを広げることで「サステナビリティ革命」の実現を目指しています。その中で情報システムを担当する立場としては、「サステナビリティ革命を起こすためのAI革命」をミッションに、日々DX化を推進しています。

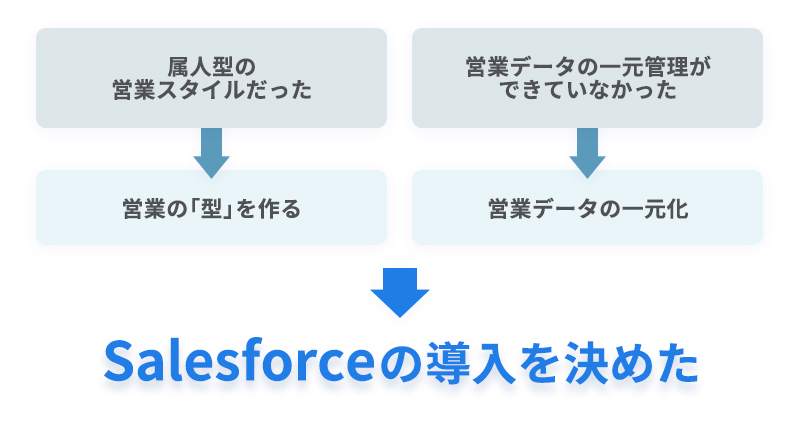

営業の「型」化とデータの一元化を目指し、Salesforceを導入

芳賀:では、Salesforce導入前の課題も教えてください。

梁田:大きな課題が二つありました。一つは属人型の営業スタイルだったこと。Salesforce導入前は、一人ひとりの営業担当がマーケティングからクロージング、アフターケアまでを行っており、いわゆる「スター営業」的な存在が売上を支えているような状況でした。

そこから脱却するべく、弊社は2022年に組織改編をして、ザ・モデル型の組織に近づけました。マーケティング、インサイドセールス、フィールドセールス、カスタマーサクセスでチームを分けたのです。その組織改編のタイミングで、社内で共通の営業の「型」を作って誰でも売上を上げられるような仕組みを作りたかったのです。

もう一つの課題は、営業データの一元管理ができていなかった点です。Salesforce導入前は用途ごとにスプレッドシートが乱立している状態。データの二重入力や入力漏れも発生していたり、データ収集にも時間を要したりなど、業務がサイロ化されてしまっていました。

営業の「型」を作ることと、営業データの一元化を目指し、Salesforceの導入を決めました。そして、その二つの課題を解決した先に、最終的には売上を上げる仕組み作りにつなげたいなと。顧客に選ばれ続けるためのTBMの新たな強み・武器をSalesforce導入により創出したいと思っています。さらに、DXを通じてお客様にとって重要なQCD(Quality/品質・Cost/コスト・Delivery/納期)の向上も実現できればと思っています。

高澤:スプレッドシートでのデータ管理は、手作業が多く、どんどんデータも重くなってしまうというデメリットがあります。特に御社の事業は裾野が広いので、そういった本質的では無いところで忙しくなってしまうと、売上の機会損失も発生してしまいますよね。

梁田:仰る通りですね。また、営業データが一元で管理されていないと、施策の効果検証もできないかなと。過去にどういった施策を行ってどれくらいの効果があったのかをSalesforceに残しておかないと、また同じ施策で同じ失敗を繰り返してしまう可能性も有り得ます。それってとても非効率的ですよね。

資源循環事業では、Salesforceを使用した企業同士のマッチングが可能に

芳賀:Salesforce導入にあたり、パートナーとしてPraztoを選んでいただいた理由を教えてください。

梁田:単純に、Salesforceさんからの推薦があったことが大きいですね。Salesforceさんも特に御社の技術力の高さを評価していました。その事前情報もありつつ、実際に事前ミーティングを行った際には僕自身も「この会社だったらお願い出来る」と感じていました。

というのも、システムの導入をする際にはやはりSIerさんにある程度並走していただかないとなかなかうまくいかないんですよね。こちらからの要望に対して、止めた方が良いと感じた時には正直にそう言ってくれる方が理想。僕たちも現場からの要望はある程度スクリーニングしていますが、Salesforceのプロではないので、間違ったことをする可能性もあります。そういった時にこれまでの経験や他社事例を元に、しっかりアドバイスいただける関係性の構築が必要なのです。Praztoならこの点も安心して一緒にプロジェクトを進められると感じていました。

芳賀:ありがとうございます。Salesforce導入をしたことによる効果も教えていただけますか?

梁田:最大の効果は、資源循環事業においてSalesforceの中のデータを使って企業同士のマッチングができるようになったことです。売りたい素材を持っている会社と、素材を必要としている会社をそれぞれ登録しておくことで、「今どれくらいの取引可能量があるか」「どの会社ならこの素材を持っているか」が一覧でわかります。それらを活用し、マッチングを行うことで、顧客ニーズに応え、営業機会の創出をできていると感じます。

他にも、マッピングやリストエディターは、僕の方では実現したくてもできなかったことです。実現しただけでなく、成果にも結び付けられた点はとても大きいですね。代表からも「DXで事業をもっと加速させてほしい」というミッションを与えられているので、今後も「どういう成果を出したいか」からの逆算での依頼はさせてください。

高澤:マッチングやマッピングに関しては、それこそ以前までは営業担当者の頭の中にあったことですよね。そこのデータ化ができて成果まで出ているのは、Salesforceをうまく活用していただいていると感じます。今後はどのように活用の幅を広げていきたいですか?

梁田:営業で横展開するだけではなく、縦のバリューチェーンにも活用を広げていきたいと考えています。担当者一人にだけライセンスを付与している状況だと、その人がボトルネックになってしまい、データの利活用が止まってしまうことも考えられます。営業だけでなく、開発担当やオペレーション担当にも案件の進捗を共有できるよう、一斉に使えるようにしていきたいですね。

先日DXを推進している企業様と話したのですが、その会社はコミュニケーションツールまでSalesforceに移行したそうです。各事業の営業担当から製造・開発の現場までSalesforceのChatter、ケース、todo機能を使ってコミュニケーションをとっているとのこと。そこまでできたら、システム導入の効果が出やすいだろうなと感じます。

高澤:そこまでうまく移行できているのは、良い成功例ですよね。

梁田:そうですよね。弊社もSalesforceの活用はだいぶ進んでいる方だと思います。ただ、一部議事録やアポイント登録が遅れ気味なので、まだまだフォローが必要ですが。ここまで活用が進んだのは御社の協力のおかげでもあると思っています。

Salesforce導入後の定着のために行った工夫

芳賀:Salesforce導入プロジェクトを進める上で、苦労された点はありますか?

梁田:大きく二つありました。一つ目が要件定義です。「新素材事業」と「資源循環事業」は全く内容が異なるので、ある意味二つの会社でのSalesforce導入を行う感覚です。ただ全社としては、同時に両事業のフェーズを見るタイミングもあるので、その点も複雑で…。要件定義は大変でした。当初、うまく整理できていない部分もあり、御社に開発していただきましたが、結局使われなかった機能も出てしまいました。申し訳なかったです。

二つ目は、利用の定着化と活用の促進です。この点に苦労することは予測できていたので、最初からマネージャー陣をプロジェクトに巻き込むことや、ユーザーにメリットを見せることには力を入れていました。今後も、Salesforceを使用したマッチングでの受注事例を積極的に現場へ展開をすることで、徐々に重要性が浸透してくるのかなと思います。

高澤:Salesforceの導入後、オンボーディングに苦労する企業様はたしかに多いと感じます。御社はうまく進んでいる印象です。

梁田:今回、業務のコアになる予実管理表もSalesforceに置き換えました。その結果、Salesforceの入力が必然的に業務フローに取り込まれたので、定着が進みやすかったのかとも思います。

芳賀:Salesforceに蓄積されたデータはどう活用する想定ですか?

梁田:まだまだ入力漏れもあるかもしれないですが、だいぶデータが溜まってきている状況です。そのデータを事業部側の推進者と連帯して、どんどん現場に共有していきたいです。営業担当が忙しい中で、せっかく失注案件や滞留案件の入力もしてくれているので、アウトプットをどんどん出していきたいなと。例えば、「滞留商談がこれだけ減った」「業務フローがこんなに変わった」「ターゲティング精度がこれだけ上がった」というように。そうすると、まだSalesforceの導入効果に対して懐疑的な方も、積極的に活用してくれるきっかけになるかなと思うので。

そして、さらなるSalesforceの高度化を図り、スプレッドシートではできなかった分析に力を入れたいです。データ分析の結果を反映した営業戦略やターゲティングをすることが理想ですね。そうすることで、営業の「型」化も進むと感じます。

高澤:たしかに、Salesforce導入直後は、これまでの業務にデータ入力工数が増えることにはなるので、「面倒だ」と感じてしまう現場の方もいるかとは思います。でも本来、Salesforceは営業担当者をラクにするためのツールではなく、データを利活用して売り上げをあげていくためのツールなので、その点が伝わればイメージも変わりそうですよね。

梁田:そうですよね。ただ、個人的にも目の前の売上を上げるだけだったらSalesforceにわざわざデータを入力する必要は無いとは感じていて。一方で、2年、3年後に売り上げを右肩上がりにするためには、施策の無駄打ちを無くし、営業活動の精度を上げていく必要があります。そのためには、成功パターンのデータを蓄積することがポイントです。そういった「Salesforceは使って行かないと意味が無い」というアウトプットを僕たちは現場にどんどん提供していく必要があると思っています。

CRM Analyticsで、予実管理も自動集計化

高澤:CRM Analyticsも積極的に活用いただいておりますが、社内での会話や業務に変化はありましたか?

梁田:CRM Analyticsについては、現場にもだいぶ活用してもらっていると感じます。マネジメント面においては、単純な集計の効率化やリアルタイムでの可視化だけではなく、「パイプライン積上金額」から案件確度を踏まえた「期待収益」という観点での分析・管理というように少しずつ考え方や手法も変化してきています。

高澤:CRM Analytics導入により、これまでの予実管理が自動で集計できるようになりました。元々はどのように集計していたのでしょうか?

梁田:一応スプレッドシート内で最低限の集計はできていました。ただ、それぞれの案件に関わるデータが全て紐づいていたわけではありません。また、事業部全体からチームごとに掘り下げ、さらに担当者にまで掘り下げることも容易にはできず。そもそもシートが分かれていたり、データが重すぎて動かなかったりといった問題も…。なので、可視化の部分に関しては非常に便利になりました。ただ、経営判断・意思決定のスピードアップ、マネジメントの高度化には至っていないので、まだこれから改善と活用が必要かと思います。

芳賀:CRM Analyticsは、今後どのように活用していきたいですか?

神山:ターゲティングでの活用は今すぐやりたいことですね。営業が売上をあげることに専念するためには、本来営業担当者がしなくても良い作業を効率化していく。これは私たちの最大のミッションだとも思うので。

Praztoは現場の要望を叶える「ドリームメーカー」

芳賀:今後、弊社に期待することはどんなことでしょうか?

梁田:弊社の「ドリームメーカー」的な立ち位置でいてくださることです。これまでも、自分の中で何かやりたいことがあり、アイデアはあるものの、技術力が無かったりどうしたら良いかわからなかったりする時には、情報システムに頼って実現してもらっていました。

いま、僕はその現場の要望を叶える側である情報システム部門のマネージャーという立場です。僕の立場が何か実現したいとなったら、社内のエンジニアや御社のような外部支援会社の協力をいただくことになります。現場からの五月雨の要望に対して優先順位をつけ、どう実現するかを整理し、要件を定義するのが僕の仕事です。それを実現するための手段を御社が考え、実装いただいている。だから、まるでドリームメーカー的な存在だと感じています。

芳賀:ありがとうございます。最後に、Praztoの支援はどのような会社におすすめだと思うか、ご意見を聞かせてください。

梁田:どちらかと言うと中小企業向けではないでしょうか。大企業ですと、社内にSalesforce専任担当者が数人いることが多いと思うので。一方で弊社くらいの事業規模だと、専任を立てることは難しい。そういったリソース不足問題に対しても、御社であれば対応いただけます。

また、発注側も社内にDX推進者をおいて、現場の要望をある程度フィルタリングして取りまとめることができると、双方スムーズなコミュニケーションがとれて、上手くプロジェクトが進むと感じます。

ドリームメーカーとしてこれからも頑張ります!